Prof. Gabel Daniel

Sotil García, FCEH - UNAP

Tanto el centralismo cultural como el centralismo administrativo vienen

causando, entre otros, la total ineficacia de la actual educación para el

logros de mejores niveles de calidad de vida en nuestra región (y por cierto

que en nuestro país).

Tanto el centralismo cultural como el centralismo administrativo vienen

causando, entre otros, la total ineficacia de la actual educación para el

logros de mejores niveles de calidad de vida en nuestra región (y por cierto

que en nuestro país).

Por

ello es que, desde hace algunos años, se nos ha venido haciendo evidente que

tenemos que superar estos males para

hacer de la educación el factor fundamental en el logro de mejores niveles de

calidad de vida, a condición de reorientarla

respecto a sus contenidos, sus objetivos, su organización y su dinámica.

Es decir, en su totalidad.

Por

cierto que uno de los mecanismos que debemos activar para lograr este propósito,

acerca de lo cual ya hay un total consenso, es lo que se llama la

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR, a la que venía oponiéndose tenazmente el propio

Ministerio de Educación, desactivando toda propuesta diversificadora que

naciera en las provincias, pues ello era tomado como una amenaza a su hegemonía

en el ámbito nacional. Ahora, es el mismo Ministerio el que la autoriza pero

fijando parámetros, tales como que sea sólo en relación a los contenidos y en

un porcentaje determinado.

Bien

vale la pena recordar que la diversificación no sólo puede hacerse respecto a

los contenidos curriculares sino también respecto a los objetivos; es decir,

que podemos incorporar contenidos propios procedentes de la realidad natural,

psicológica y sociocultural de los educandos; pero, también podemos establecer

objetivos propios (de nivel regional) a largo plazo o finalidades que respondan

a los propósitos sociales de nuestra región, que, por cierto compatibilicen con

nuestra condición nacional.

En

el primer caso, esta responsabilidad recae fundamentalmente en cada Maestra y

Maestro; pero, en el segundo, es labor de las autoridades regionales y niveles

intermedios, quienes tienen que establecerlos, para lo cual se requiere de un

Proyecto Educativo Regional, en el cual se establezcan tales finalidades.

Ahora

bien, la DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR es el trabajo que cada profesor y profesora

debe realizar en su centro educativo para hacer que su labor tenga verdadero

significado social ajustándola y respondiendo a las características, las potencialidades,

las necesidades, los problemas y las expectativas de la comunidad (pueblo,

caserío, asentamiento, sector de la ciudad, etc.) en la que trabaja. Es decir,

para que la educación que desarrolle el Maestro y Maestra sirva para mejorar la

calidad de vida de dicha comunidad.

Pero,

para la realización de esta DIVERSIFICACIÓN no basta que se autorice, como al

fin lo ha hecho el Ministerio, permitiendo que los profesores incorporen el 30%

(¡!) de contenidos procedentes del entorno o realidad inmediata, sino que se

requieren otras condiciones necesarias y complementarias. Sin embargo, es

necesario dedicar algunas palabras, por ahora, a ese porcentaje: si la educación

debe responder a las demandas de su entorno y si la realidad amazónica, toda

ella heterogénea, difiere sustancialmente en lo ecológico, lo histórico, lo

social, lo económico, lo cultural, etc. de las

demás realidades de nuestro país, más heterogéneas aún, entonces, ¿cómo

establecer que los contenidos curriculares provengan del entorno amazónico sólo

en un 30% y el porcentaje restante corresponda a lo nacional? Es evidente,

pues, que en esta decisión sigue actuando el centralismo decisional, con toda

la incoherencia de que es capaz, como lo ratifica el caprichoso porcentaje

indicado.

Volviendo

al tema de la diversificación curricular y las condiciones básicas para su

realización, vamos a referirnos a sólo dos de estas condiciones en esta

oportunidad: la actitud de los y las docentes y el conocimiento de la realidad

(en toda su complejidad y diversidad).

En

cuanto a la primera condición, debemos tener en cuenta que la formación

estándar de los Maestros y Maestras amazónicas: obedece a patrones

centralistas, que se han expresado en la vigencia de un currículo único a nivel

nacional, ha enfatizado el conocimiento de otras realidades, menos la

amazónica, ha acentuado del rol meramente cumplidor de las disposiciones dadas

por el Ministerio, nos ha acondicionado para que seamos sólo consumidores de

conocimientos científicos y técnicos producidos o traídos desde otros países,

etc. Todo ello ha moldeado en el Magisterio una actitud poco propicia para una

labor diversificadora en nuestra región. A pesar de los cual, es necesario

decirlo, el magisterio ya viene haciendo esfuerzos e intentos pertinentes que

le van a posibilitar un autoaprendizaje en este campo, a falta de una acción en

ese sentido de las instancias administrativas regionales.

En

cuanto a la segunda condición, el conocimiento de la realidad, bien sabemos que

en el proceso formativo de nuestros maestros y maestras, nuestra realidad amazónica ha sido

clamorosamente omitida; es decir, se ha dado preferencia al conocimiento de la

realidad mundial y nacional en lo histórico, geográfico, económico, cultural,

demográfico, político, etc.; por lo tanto, los niveles cognoscitivos acerca de

nuestra realidad en toda su complejidad y riqueza, son mínimos o, en todo caso,

insuficientes para incorporar nuevos contenidos procedentes de nuestro entorno

amazónico en el currículo (no “la

currícula”, pues esta palabra es el plural de la palabra “curriculum”,

singular en latín) regional que queremos regionalizar.

A

nuestro entender, estas dos carencias dificultan el proceso de diversificación curricular en nuestra región. Por ejemplo, es

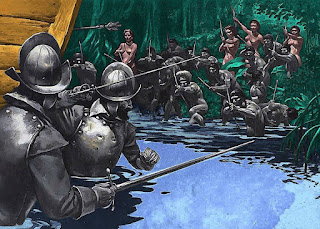

el caso evidente del conocimiento histórico de la Amazonía, sobre lo cual en la

formación de nuestros Maestros y Maestras sólo se ha tomado como referente de

aprendizaje lo muy poco que se consigna en el material bibliográfico

convencional que circula en los ambientes académicos de nuestro país. De manera

tal que hay un enorme déficit cognoscitivo en el campo de nuestra historia o,

en todo caso, una visión tergiversada de nuestra historia amazónica, que se

expresa en el sobredimensionamiento del llamado “boom” del caucho, como si

fuera lo más importante que nos ha sucedido.

Pero,

esto mismo podemos decir del campo cultural, ecológico, biológico, etc. acerca

de los cuales casi no se hace referencia en el proceso formativo de ellos,

haciendo que en estos momentos, los conocimientos acerca de tales campos no

puedan incorporarse como contenidos curriculares, para su aprendizaje

sistemático. Pero, por cierto que no estamos diciendo que no los haya, sino que

aún no han llegado al dominio del magisterio. Es decir, las investigaciones

científicas acerca de nuestra región garantizan ya un enorme universo

cognoscitivo acerca de la realidad regional, pero que aún no ha sido procesado

para fines de enseñanza en los centros educativos, con lo cual, pues, nos

plantean el reto de sistematizarlas con dicho fin. Es decir que todos estos

conocimientos está dispersos en los centros de generación y distribución

(personas e instituciones investigadoras y biblioteca, en menor escala), lo

cual exige que hagamos un trabajo de acopio, ordenamiento y procesamiento de

tales productos.

Por

todo ello, podemos afirmar que no basta

ordenar o autorizar al magisterio nacional y regional que haga la

diversificación curricular, si no se realizan acciones para subsanar las

carencias que hemos mencionado.

Y esas acciones tienen que

referirse, fundamentalmente, a una intensa capacitación actitudinal y cognoscitiva del magisterio loretano respecto

a nuestra realidad en todos sus aspectos y a la elaboración de material

didáctico portador de dicha información, para que esté al alcance de los

alumnos: libros, revistas, discos compactos, enciclopedias, etc.

Es decir, la DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR es una tarea que tiene que

nacer de lo más profundo del afecto y del conocimiento del Magisterio

amazónico, y que no la vamos a realizar

correctamente de la noche a la mañana, sino que tenemos que aprender a hacerla

haciéndola y en un fructífero intercambio de experiencias en un ambiente de

inter aprendizaje entre Maestros y Maestras plenamente convencidos de que este

trabajo nos es vital para el cumplimiento de nuestras responsabilidades en nuestra región.